アースティック×耐震構法SE構法

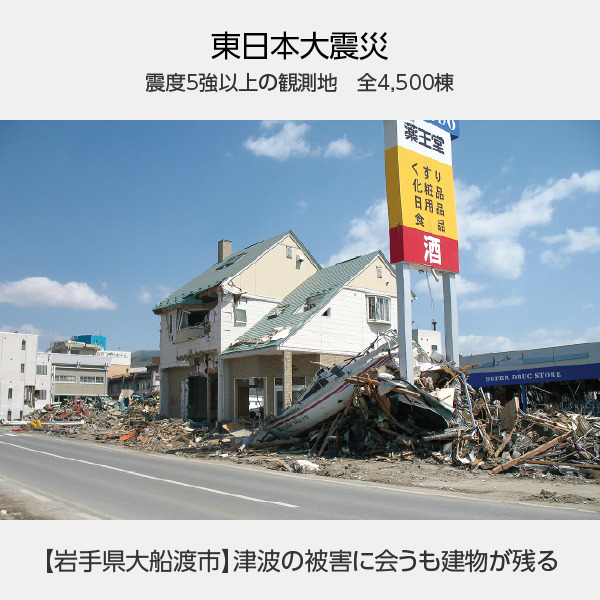

起きてしまった悲劇

過去の震災から得た教訓とは・・・注文住宅においてそれは何なのか?

大切な家族の命を守るはずのマイホームで、亡くなってしまったたくさんの尊い命

繰り返してはならない、マイホームでの被災

忘れてはならない、大震災の悲惨な爪痕

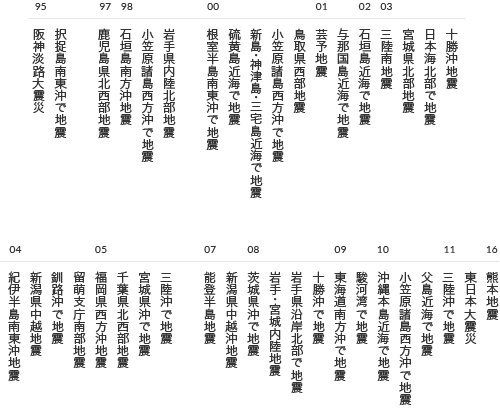

麻痺してはいけない、No.1 地震大国の日本

M6以上の地震だけでも、

わずか17年の間に約50回発生しています。

(参考:ウィキペディア地震の年表)

だから日本には、「安全な注文住宅」が必要不可欠です。

木の家に

テクノロジーを

日本の木造注文住宅の多くが、構造計算されていない事実。

ご存じですか?

全ての建造物に義務づけられている構造計算。なぜか木造2 階建て住宅のみ例外となっています。

木造在来工法の注文住宅には構造計算書の提出を免除される「4号特例」という規定があります。一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は「4号建築物」「4号建物」(建築基準法第6条第1項第4号で規定する建物)と言われ、確認申請時に構造計算の審査を簡略化することが認められています。

具体的には、

- 不特定多数の方が利用しない建物

- 木造の建築物

- 階数2以下

- 延べ面積500m2以下

- 高さ13メートル以下

- 軒の高さが9メートル以下

の条件に当てはまる建物です。

該当する木造戸建て住宅は「4号特例」と呼ばれ「審査の省略化」が認められており、建築士が設計していれば確認申請時に構造計算書を添付する必要はありません。しかし、注意したいのは審査は省略できても『構造の安全性をチェックしなくて良い』ではないという事です。

確認申請時に審査が省略されていますが、守るべき計算や仕様のルールは決まっています。

- 壁の量の確保(壁量計算)

- 壁配置のバランス(四分割法)

- 柱の柱頭、柱脚の接合方法

さらに、基礎の仕様、屋根、土台、柱、横架材、筋交い、火打材、部材の品質と耐久性などです。

すなわち、このような3つの計算と8つの仕様に従って設計していれば、過去の事例や研究結果から『ほぼ安全だろう』とみなされ、建築士の責任において行政はチェックをしないということです。

これが、「ほとんどの木造注文住宅が構造計算されていないって本当?」の実情です。

2006年に一部のハウスビルダーが壁量すら足らない住宅を1000棟近く販売していたことが発覚し、2009年12月に国土交通省が「4号特例」を廃止すると発表しましたが、この発表で業界では、一時「今迄そんなことをやったことがない」「どうしていいかわからない」「建築費がかかる」等反発がおきました。すると、いつの間にか「4号特例の廃止」自体が廃止されてしまいました。

そこで、行政が構造関係の審査をしないという現状に対し、アースティックでは『耐震構法・SE構法』で、1棟ずつ設計時に構造計算を行い、施工させていただくことによって、安心で安全な注文住宅をお客様にお届けいたします。

大規模建築物の技術を、あなたの家にも。

SE 構法の開発者である構造建築家播繁氏が手がけた「長野市オリンピック記念アリーナ」

大断面集成材を用いた大規模建築物で培われたノウハウが、SE 構法へと結実しました。

耐震構法SE構法の構造計算

SE構法では、木造住宅であっても家の形状、建設地の気候特性に応じて構造の強度を事前に把握することができます。これから建てる家がどれくらい丈夫なのか、どんな根拠で安全と言えるのか。一棟一棟に最適な構造を科学的な根拠を持ってご提供いたします。

構造計算を可能にする機構と部材

強度が高く品質の安定した

「構造用集成材」

「構造用集成材」とは、強度ごとに分類した「ラミナ」と呼ばれる木材を、科学的に計算しながら張り合わせた「エンジニアリングウッド」のことです。

自然のままの木材は、強度が「わかりにくい」「ばらばら」というケースがほとんどです。しかし構造用集成材は、部材ごとの強度が表示されています。SE構法を耐震性に優れた構造躯体にするために、とても重要な要素です。

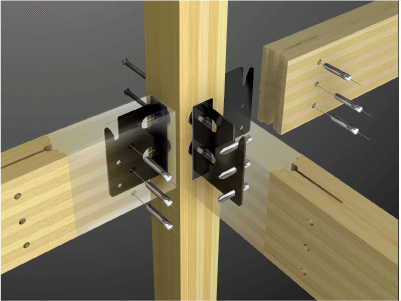

柱と梁の接合部が強固な金物接合

SE構法では、柱と梁の接合部に特殊な金物を使うことで、一般的な「ほぞ」による継ぎと比較して、その断面の欠損が少ないというメリットがあります。また、乾燥している集成材ということで、木材自体の収縮も少なく、なおかつボルトやドリフトピンで強固に接合しているので、熊本地震でも注目された「連続した揺れ」に対しても非常に強いと言えます。

柱の引き抜き強度が高い

大きな地震による揺れが発生した時に、最も壊れやすい部分が柱と基礎の連結部分です。建物が大きく揺れるとその主要な柱に大きな引き抜きの力がかかってしまうのです。この部分が弱いと、大地震時に柱ごと引き抜かれて建物が大きく損傷します。SE構法では、「柱脚金物」という特殊な金物で、基礎と柱が直接連結しているので、その引き抜き耐力が大きく向上します。

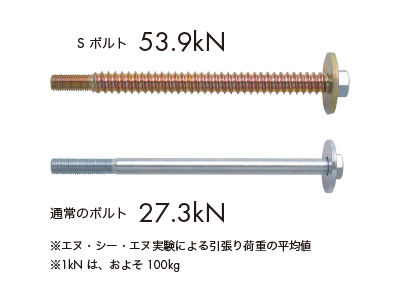

接合強度の高いSボルトを全棟採用

地震時において、さらなる安全性を確保するために、SE 構法では業界で初めて、全棟S ボルトを採用しています。S ボルトは、従来の金物工法の課題を克服するために開発された特殊なボルトです。表面に凹凸加工を施し、木材にねじ込むことによって、引張剛性が向上。通常のボルトの2 倍の強さを持つこのS ボルトと高強度のSE 金物の組み合わせにより、ラーメン構造を実現しています。

木が「やせても」強さを発揮するSボルト

一般の木造住宅で使用する木材と同様、構造用集成材も「木」であるため、経年変化により木が乾燥・収縮します。これを木造業界では「木がやせる」と言います。今までは木がやせてしまうと、施工当初にきつく締め固めていたボルトやナットが緩んでしまい、剛性(強度)を維持することは困難でした。

SE 構法では、ラグスクリュー状のS ボルトが柱と梁の接合部にしっかり食い込み定着することにより、木の収縮に対しても剛性を確保します。

一般的な木造住宅は、壁の数を増やして耐震性を高めています。

構造計算をしていない従来の木の注文住宅は、壁の数を増やすことで耐震性を確保しようとしています。

これでは住む人の希望する自由な間取りを実現できません。

SE構法では、耐震性をしっかりと確保した上で自由な空間をつくることが可能です。

耐震SE構法の構造

構造計算で安全を保証する

一般木造

壁や柱を増やして安全を確保する

国が認めた、耐震構法SE構法

SE 構法とは、地震国日本を安全・安心に暮らしていくために開発された耐震構法です。

柱と梁を剛接合することで揺るぎない強度の骨組みを生み出し、建築を支える構造を「ラーメン構造」といいます。SE 構法は木造住宅にラーメン構造を取り入れ、安全に利用できるようにした構法です。

耐震性と設計の自由度が極めて高いSE 構法を使えば、高い安全性を確保したまま、柱や間仕切り壁の少ない、開放的な空間を実現することが出来ます。強靭な骨組みと自由に編集できる空間は、現在から将来へとわたり満足が続いていく家づくりの基本です。

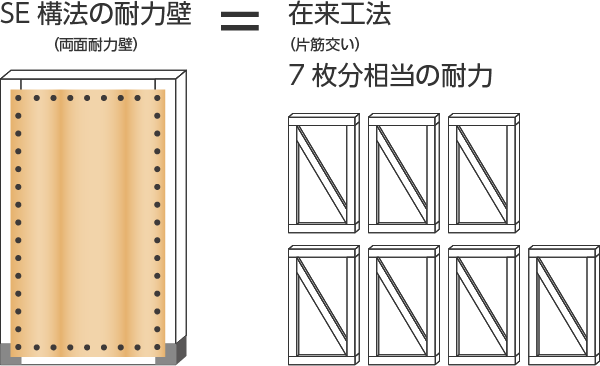

SE構法の耐力壁は、最大で壁倍率14 相当

SE構法では、ラーメン構造に高強度の耐力壁を組み合わせることで、高い自由度と強い耐震性を持ち、コストパフォーマンスにも優れたバランスの良い構造躯体をつくることができます。

SE構法の耐力壁は、在来工法で使用される片筋かいの壁倍率2 に対して、片面耐力壁では壁倍率3 ~ 7 相当、両面耐力壁では最大で壁倍率14 相当の耐力壁が実現できます。

※SE 構法と在来工法では構造に対するアプローチが異なるため、単純に比較はできません。

下の図は参考値です。

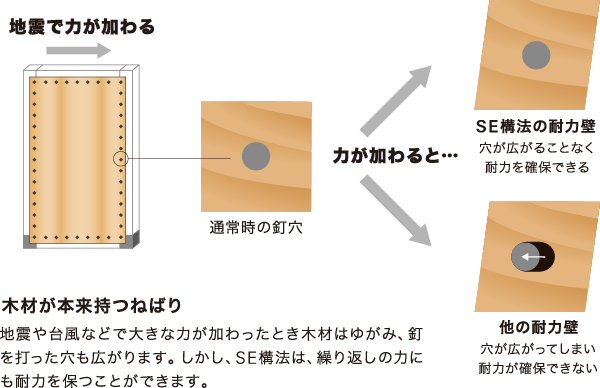

せん断力に優れたJAS 特類1 級合板

地震などの天災は1 度だけではありません。SE 構法では、何回も起こる地震(繰り返しの力)に対応できるよう、構造用合板とCN 釘による耐力壁を採用しています。耐力壁に使用する構造用合板には「せん断強度」の基準が明確で性能の高いJAS 特類1 級構造用合板を標準仕様とし、耐震性能を担保しています。

木造住宅最大の大空間・大開口

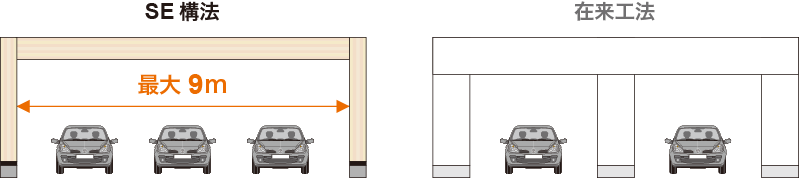

柱と柱の間に差し渡す梁の距離をスパンと呼びますが、SE 構法は木造住宅では困難とされている9mのスパンを可能にしています。スパン9mとは「クルマ3 台が停まるビルトインガレージ」を柱なしでつくれる大きさ。

これだけの大胆な構造を、耐震性の裏付けをもって実現できることから、SE 構法ならではの自由な空間が生まれます。狭小3 階建てから大型店舗まで。その可能性は、木造の限界を超えて広がります。

構造計算することで、希望のプランを実現します

SE構法は、耐震等級3、耐風等級2。いずれも最大等級の性能を十分に保ちつつも、お客様の希望の間取り・デザインを実現いたします。

実証されたSE 構法の強さ

世界で起こる大地震の22%は日本で起きています

阪神大震災では6,434 名の方が亡くなっています。

そのうちの約9 割が家屋の倒壊による圧死です。

震災に耐えた「SE構法」の家

2007 年の新潟県中越地震の激震ゾーンに建つG 邸は、内部の構造材があらわし仕上げだったため、躯体損傷の有無を明確に確認することができました。

現地の目視調査では、耐力壁や接合部をはじめ、躯体の損傷はありませんでした。また、建物内の水平・垂直の計測でも、変形はありませんでした。

熊本地震における、SE構法の状況

現在熊本県と大分県に既存のSE構法物件は41 棟あり、震源地に近い西原村や熊本市内に建築されているものも含め、全てのSE構法の建築物に構造的な被害がないことを確認しております。

石垣が崩壊した熊本城(写真1)から3.5km の場所に建つO 邸(写真2)を現場確認した結果、震度6 強+震度5が数回観測された地域にもかかわらず、1 階リビングの床タイルに軽度のクラックが生じた程度(写真3)で、構造上の

被害はありませんでした。

繰り返し地震にも耐えるメカニズ

在来軸組工法では、ホールダウン金物と筋かいが損傷することにより、建物が倒壊に至ることがわかりました。

SE構法は、阪神淡路大震災で指摘された「木造住宅の弱点を克服すること」を開発テーマとし、まず強固な柱脚金物を標準にしています。その柱脚金物へ「粘り」のあるJAS1 級構造用合板の耐力壁が、地震動を伝達します。

また、在来軸組工法の水平力はほぼ筋かいが担っているのに対し、SE金物で接合された柱梁架構フレームと、耐力壁や28mm 床合板の水平構面と合わせて地震動に抵抗するように設計されています。

繰り返しの地震が続いた熊本地震のシミュレーション映像

過去の地震に対するSE構法の実績

阪神淡路大震災後の震災報告書の指摘事項に応えて開発されたSE構法は、新潟県中越地震・福岡県西方沖地震・東北太平洋沖地震(東日本大震災)を経験し、この度の熊本地震においても震源地付近にて大地震を経験しましたが、これらの地震に対して構造的被害は無く、安全性が確認されています。